Daist etwas

scrollen

↓

Seit mindestens 4500 Jahren sind Krebserkrankungen Ärzten bekannt. In der Antike (vor rund 2400 Jahren) erhielt die Krankheit, die ohne erkennbare Ursache im menschlichen Körper Knoten und Geschwülste wachsen ließ, ihren Namen. Die Form mancher Tumore erinnerte die griechischen Ärzte an Krebstiere. Die Gewächse ließen sich nicht behandeln. Sie zerstörten das umliegende Gewebe und bildeten furchtbare Wunden, wenn sie durch die Haut brachen. Aus dieser Epoche stammt auch die erste Theorie zur Entstehung von Krebs. Man nahm an, dass ein Überschuss an schwarzer Galle und damit eine Dysbalance der vier Körpersäfte - Blut, gelbe und schwarze Galle sowie Schleim – die tödliche Krankheit verursache.

In der Mitte des 19. Jahrhunderts ersetzte die Zellularpathologie die antike Vier-Säfte-Lehre. Krebs wird seitdem als Krankheit begriffen, die durch Veränderungen gesunder Körperzellen verursacht wird. Diese „Entartung“ entsteht lokal und greift dann um sich. Die neue Krankheitslehre schuf die Grundlage für die moderne Krebsmedizin. Durch sie verbesserten sich Überlebenschancen von Krebspatient:innen entscheidend, und immer häufiger wurde auch Heilung möglich. Stark gewandelt haben sich seither auch die Gefühle, die uns bewegen, wenn wir mit Krebs konfrontiert werden. Diesen Wandel und seine Auswirkungen thematisiert diese virtuelle Ausstellung.

Über Krebs aufklären

„Rechtzeitig erkannt – heilbar“: Mit diesem Slogan wurden im 20. Jahrhundert Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zur Krebsvorsorge aufgefordert. Eine wesentliche Voraussetzung für die zuversichtliche Botschaft war, dass im späten 19. Jahrhundert die operative Behandlung von Krebs entscheidend verbessert wurde. Erstmals konnte man jetzt bösartige Tumore im Inneren des Körpers operativ entfernen. Geschah dies rechtzeitig, bestand nach dem neuen Krankheitsverständnis eine Chance, an Krebs erkrankte Menschen zu retten.

In unzähligen Kampagnen wurde nun über Früherkennungstechniken und Krebsvorsorge informiert. Stets wurden dabei Gefühle angesprochen, um die Bevölkerung zum erwünschten Verhalten zu bewegen. Welche Gefühle man mobilisieren wollte, war von vielen Faktoren abhängig: vom medizinischen und psychologischen Wissensstand und den Entwicklungen in der Krebstherapie ebenso wie von sich wandelnden Menschen- und Gesellschaftsidealen und zeitgenössischen Moralvorstellungen.

Krebs-Merkblatt

Um Frauen wie Männer zu Früherkennungsuntersuchungen zu motivieren, führte die 1911 von einem Berliner Arzt verfasste Aufklärungsbroschüre die Aussicht auf einen qualvollen Tod vor Augen. Kritiker warnten allerdings vor der Verbreitung der Broschüre, da sie Angst schüre: Das fortwährende Fahnden nach kaum erkennbaren Krankheitssymptomen, zu dem die Broschüre auffordere, erzeuge ein Gefühl der Bedrohung, das den Menschen die Lebenslust rauben könnte.

Dr. Alfred Pinkuß / Zentralkomitee zur Erforschung und Bekämpfung der Krebskrankheit, 1911 | Berliner Medizinhistorisches Museum der Charité

Fotografie: Ausstellungsabteilung „Kampf dem Krebs“

Betont sachlich informierte das Deutsche Hygiene-Museum in Dresden ab 1930 in einer Dauerausstellung über Krebs. Die Ausstellungsmacher vermuteten, dass die Akzeptanz der Früherkennung besser durch Hoffnung auf Heilung zu fördern sei als durch die Angst der Menschen vor der Krankheit. Sie stellten deshalb Durchbrüche in der Krebstherapie in den Vordergrund. Nebenwirkungen und Komplikationen der Behandlungen wurden hingegen weitgehend verschwiegen.

Deutsches Hygiene-Museum, um 1930 | Deutsches Hygiene-Museum Dresden

Flyer: Wanderausstellung „Ewiges Volk“

In der 1937 im Deutschen Hygiene-Museum eröffneten Ausstellung zur Gesundheits- und Rassenpolitik war Krebs ein Schwerpunktthema. Die Mahnung, Früherkennungsuntersuchungen wahrzunehmen, wurde im Nationalsozialismus ergänzt durch Aufrufe zur Krebsprävention. Abhärtende Körperertüchtigung und der Verzicht auf schädliche Genussmittel sollten vorbeugend wirken. Angst vor Krebs, so hieß es weiter, sei natürlich. Man müsse ihr aber mutig begegnen, statt aus Feigheit die Früherkennung zu meiden.

Deutsches Hygiene-Museum / Hauptamt für Volksgesundheit der NSDAP, 1937 | Deutsches Hygiene-Museum Dresden

Westdeutscher Aufklärungsflyer

Der 1973 publizierte Flyer dürfte Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern modern vorgekommen sein: Die Titelseite zeigt zuversichtliche Gesichter und einen Arzt, der nicht mehr mahnend den Zeigefinger hebt. Der Text vermeidet den in der Krebsaufklärung zuvor üblichen moralisierenden Ton. Verfasst hatte ihn der damalige Präsident der Deutschen Krebsgesellschaft, der Essener Onkologe Prof. Dr. Carl Gottfried Schmidt.

Barmer GEK Ersatzkasse, 1973 | Deutsches Hygiene-Museum Dresden

Ostdeutsches Aufklärungsfaltblatt

In der DDR wurden seit den 1950er Jahren Faltblätter verbreitet, die Frauen darin anleiteten, ihre Brust zu untersuchen. Das Ideal der informierten, vernünftig handelnden Frau wurde hier früh propagiert. Jede Frau sollte zu ihrer eigenen „Screeningassistentin“ ausgebildet werden. Nicht zuletzt sollten damit die Mangelsituation im Gesundheitssystem der DDR entschärft und Kosten eingespart werden.

Deutsches Hygiene-Museum, 1988 | Deutsches Hygiene-Museum Dresden

Verschiedene Sticker

Der Grundton der Sticker ist optimistisch. Während frühere Antiraucherkampagnen Angst vor den negativen Folgen, insbesondere vor Krebs schürten, sollen Menschen – vor allem Kinder und Jugendliche – ab Mitte der 1980er Jahre mit lässigen Sprüchen zum Nichtrauchen ermuntert werden. Dem Nichtrauchen wurde ein positives Image gegeben und betont, dass der Verzicht auf das Rauchen die individuelle Lebensqualität steigere.

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 1980er bis 1990er Jahre | Deutsche Krebshilfe e.V. (Sticker „mir stinkt’s“), um 2000 | Berliner Medizinhistorisches Museum der Charité

Die „Krebspersönlichkeit“

Gibt es einen Zusammenhang zwischen Emotionen und Krebs? Von der Antike bis ins 18. Jahrhundert stellten Gelehrte einen Bezug zwischen Krebserkrankungen und der Melancholie her. Allerdings verstand man in der Antike unter Melancholie etwas anderes als heute. Der Begriff bezeichnete nicht nur seelisches Empfinden, sondern vielgestaltige, durch die schwarze Galle verursachte körperlich-geistige Funktionsstörungen, deren gemeinsames Symptom Angst, Furcht oder Traurigkeit war. Neue Annahmen über Körper, Psyche und (Krebs-)Krankheiten veränderten im 19. und 20. Jahrhundert die Sicht auf diese Zusammenhänge grundlegend.

Um 1900 hatte die These, dass nervliche Erschöpfung Krebs auslösen könne, viele Anhänger. Psychoanalytische Konzepte aufgreifend, diskutierten seit den 1910er Jahren Psychosomatiker (ganzheitlich orientierte Mediziner, Psychologen, Psychiater), inwiefern verdrängte Konflikte, unerfüllte Wünsche oder Schuldgefühle Krebs entstehen ließen. Dass Menschen – vor allem Frauen – mit besonderen Persönlichkeitsmerkmalen (depressiv, gehemmt, überangepasst, unfähig zu authentischem Fühlen) häufiger an Krebs erkranken, vermuteten Psychosomatiker ab den 1950er Jahren. Empirisch belegt wurde die These von der sogenannten „Krebspersönlichkeit“ letztendlich nicht. In der Onkologie gilt sie heute als Irrglaube.

Psychodiagnostik, Textband

Der Schweizer Psychiater und Psychoanalytiker Hermann Rorschach (1884–1922) entwickelte in den 1910er Jahren einen Persönlichkeitstest. Proband:innen sollten Tintenklecksbilder deuten. Anhand ihrer Aussagen wurden Intelligenz, emotionale Stabilität, Einfühlungs- und Wahrnehmungsvermögen beurteilt. Die These von der „Krebspersönlichkeit“ stützte sich wesentlich auf Ergebnisse des Rorschach-Testes, der in Studien mit Krebspatient:innen in zahlreichen Ländern eingesetzt wurde.

Hermann Rorschach, 1954 (7. Auflage) | Berliner Medizinhistorisches Museum der Charité

Psychodiagnostik, Bildtafeln

In der Psychodiagnostik wird der Rorschach-Test teilweise heute noch verwendet: Proband:innen bekommen zehn Tafeln mit ein- und mehrfarbigen Tintenklecksbildern vorgelegt. Während sie die Bilder betrachten, beobachten Psycholog:innen unter anderem, ob die Tafeln gedreht oder unbewegt gehalten werden, ob die Testpersonen die Muster rasch deuten oder sich dafür Zeit nehmen, und sie notieren, welche Assoziationen die Bilder auslösen. Um die Voraussetzungen für den Test zu wahren, sollen die Tintenklecksbilder nicht öffentlich gezeigt werden.

Hermann Rorschach, 1954 (7. Auflage) | Berliner Medizinhistorisches Museum der Charité

Autobiografischer Bericht „Mars“

Fritz Zorn (1944–1976), ein Schweizer Lehrer und Autor, erkrankte mit 30 Jahren an Lymphdrüsenkrebs. In seinem autobiografischen Bericht beschreibt der Autor die eigene Erkrankung als Folge einer gefühlskalten bürgerlichen Erziehung und eines „ungelebten Lebens“, in dem es nur um Anpassung und Erfolg gegangen sei. Der posthum veröffentlichte Roman, wegen seiner Gesellschaftskritik ein Kultbuch der 1980er Jahre, griff psychosomatische Krebserklärungen auf und popularisierte die Idee von der „Krebspersönlichkeit“.

Fritz Zorn, 1977 | Berliner Medizinhistorisches Museum der Charité

Workshopbericht

1990 organisierte die Deutsche Krebshilfe einen Workshop, bei dem sich Wissenschaftler:innen über Stress und Immunmechanismen bei Krebserkrankungen austauschten. Hier zeichnete sich eine Trendwende ab: Die Suche nach krebsauslösenden psychischen Faktoren verlor an Bedeutung gegenüber der Frage, wie sich während einer Krebstherapie Gefühle positiv beeinflussen lassen, um die Patient:innen zu stärken.

Deutsche Krebshilfe, Workshop „Psychoneuroimmunology“, 1990 | Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz

Über Krebs

sprechen

Im 19. Jahrhundert galt Krebs als Voraussage eines schrecklichen Sterbens. Die Krebsdiagnose wurde den Patient:innen in der Regel nicht mitgeteilt. Das Wissen, an Krebs erkrankt zu sein, so meinten Ärzte, beraube die Menschen jeder Hoffnung, zerstöre ihren Lebenswillen und verkürze so die verbleibende erträgliche Zeit. Im 20. Jahrhundert wurden die Stimmen der Gegner dieser Praxis immer lauter. Doch erst in den 1980er Jahren wurde es üblicher, die Diagnose offen zu kommunizieren. Zunehmende Heilungschancen, sich ändernde Menschenbilder und neue Gefühlskonzepte lagen der Entwicklung zugrunde. Anlass für Kritik ist heute nicht mehr das Ob, sondern das Wie der Diagnosemitteilung.

Christoph Wilhelm Hufeland

* 1762 in Langensalza,

† 1836 in Berlin

- Arzt, Königlicher Leibarzt, Ärztlicher Direktor der Charité, Sozialhygieniker und Volkserzieher

- Vertreter der Lebenskraft-Theorie und Begründer der „Lehre vom langen Leben“ (Makrobiotik)

„Ist es nicht entschieden, daß Furcht, besonders des Todes, Angst und Schrecken, die gefährlichsten Gifte sind und die Lebenskraft unmittelbar lähmen, Hoffnung und Muth hingegen die größten Belebungsmittel, die oft alle Arzneien an Kraft übertreffen, ja ohne welche selbst die besten Mittel ihre Kraft verlieren? Der Arzt muß sich also vor allen Dingen angelegen sein lassen, Hoffnung und Muth beim Kranken zu erhalten, lieber die Sache leicht machen, alle Gefahr verbergen […] Den Tod verkündigen, heißt, den Tod geben, und das kann, das darf nie ein Geschäft dessen sein, der bloß da ist, um Leben zu verbreiten.“

Christoph Wilhelm Hufeland, Enchiridion medicum oder Anleitung zur Medizinischen Praxis. Vermächtnis einer fünfzigjährigen Erfahrung, Berlin 1836.

Albert Moll

* 1862 in Lissa (heute Leszno),

† 1939 in Berlin

- Arzt, Psychiater, Sexualwissenschaftler, scharfer Kritiker zeitgenössischer Humanexperimente

- trat für die Mitteilung der Krebsdiagnose ein, damit Patient:innen informiert in Eingriffe und Therapien einwilligen konnten

„Es mag dem Arzt schwer fallen, den Mann über die Unheilbarkeit seines Leidens aufzuklären. Es mag in schonender Weise geschehen, er mag ihm einen Hoffnungsschimmer lassen, zumal da er bedenken muss, dass alles Wissen und Voraussagen nur eine bedingte Gültigkeit hat […]. Aber eine Lüge hat der Arzt, der hier nur um ein Gutachten angegangen wurde, nicht zu sagen […]. Es ist in solchem Fall auch nicht das Recht vorhanden, eine doppelsinnige Antwort zu geben, die oft über schmerzliche Wahrheiten hinwegtäuschen soll.[…] Man wird sagen, dass ein solches Benehmen des Arztes unmenschlich sei. Demgegenüber möchte ich bemerken, dass auch die Aufklärung des Patienten […] eine ärztliche und eine menschliche Pflicht ist […].“

Albert Moll, Ärztliche Ethik. Die Pflichten des Arztes in allen Beziehungen seiner Thätigkeit, Stuttgart 1902.

Albert Krecke

* 1863 in Salzuflen,

† 1932 in München

- Chirurg, Schiffsarzt und Gründer einer Privatklinik

- wurde von Kurt Tucholsky wegen seiner Güte geschätzt, operierte neben vielen anderen Menschen die Söhne von Katja und Thomas Mann

„Soll man nun einem Kranken, der mit der traurigen Voraussage des Krebses bekannt ist, die wahre Natur seines Leidens mitteilen und ihn damit für den Rest seines Lebens zu einer niederdrückenden Hoffnungslosigkeit verurteilen? Manche Ärzte sagen: wir müssen den Krebskranken die Art ihres Leidens bekanntgeben, weil sie sonst zu der einzig richtigen Behandlung, der Operation, nicht überredet werden können. […] Mir will es immer als eine Grausamkeit erscheinen, wenn man den Kranken durch die Mitteilung, er leide an Krebs, zur Operation zwingen will. […] Der größte Teil der Krebskranken kommt so spät zum Arzt, daß eine operative Behandlung nicht mehr möglich ist. […] Wie man diesen Kranken täglich neue Hoffnung macht, wie man sie mit Festigkeit und Zuversicht über die Tiefen ihres Leidens und über ihre Verzweiflung wegleitet, das muß jedes wahren Arztes eifrigste Sorge sein.“

Albert Krecke, Vom Arzt und seinen Kranken, München 1932.

Johannes Heinrich Schultz

* 1884 in Göttingen † 1970 in West-Berlin

- Psychiater, Psychotherapeut, Erfinder des autogenen Trainings

- befürwortete im Nationalsozialismus die Ermordung behinderter Menschen

„Heut ist der Mut zur Wahrheit eine der wichtigsten Forderungen unserer Zeit. Das neue Deutschland will mutige Menschen, die auch den Mut zur Wahrheit haben. Der deutsche Mensch soll nicht nur mutig leben, sondern auch mutig sterben können. Trotzdem wird es immer Fälle geben, wo es wie bei Kindern, Nervösen, Hysterischen, geistig Minderwertigen etc. nicht angebracht ist, die volle Wahrheit zu sagen. Man wird da von Fall zu Fall seine Entscheidung treffen müssen. „Sterbende“ und „Sterbende“ sind zweierlei. […] Bei haltlosen, innerlich brüchigen Menschen wird zwischen Arzt und Seelsorger ausgewertet werden müssen, was zu tun ist. Sonst gilt als Regel: Wahrhaftiges Verhalten sichert am besten die wahre Autorität des Arztes den Kranken und deren Angehörigen gegenüber.“

Soll man dem Kranken die volle Wahrheit sagen? Tagung der Arbeitsgemeinschaft zwischen Ärzten und Geistlichen am 2.9.1937. LAB Berlin A Rep. 003-04-03, Nr. 55.

H. D. Claus

(keine Lebensdaten bekannt, keine Porträts bekannt)

- Radiologe

- Chefarzt des Strahleninstituts am erzgebirgischen Bergarbeiterkrankenhaus Erlabrunn

„Jeder erfahrene Geschwulsttherapeut wird jedoch bestätigen, daß das Verharrenlassen in wochen- und monatelanger Ungewißheit über das Bestehen einer Geschwulst, eines Rezidivs oder von Metastasen, die ausweichende Beantwortung oft wiederholter, entsprechender Fragen, bei einem intelligenten Patienten, der die verdächtigen Veränderungen an seinem Körper aufmerksam verfolgt, einem psychischen Terror gleichkommt, dessen Schaden ungleich größer sein kann als der Schock, den eine geeignete Mitteilung über das Vorliegen eines bösartigen Tumors auszulösen pflegt. […] Versucht man, den Kranken mit durchsichtigen Redensarten darüber hinwegzutäuschen, ergibt sich zwischen Arzt und Patient ein Spannungsverhältnis des Mißtrauens und der Unaufrichtigkeit, das sich denkbar ungünstig nicht nur auf das Verhalten und die Einstellung des Kranken zu Arzt, Pflegepersonal und anderen Patienten […] auswirkt […].“

H. D. Claus, Zu einigen praktischen Fragen der Metaphylaxe nach Strahlentherapie der Geschwulstleiden, in: Das deutsche Gesundheitswesen 17 (1962), 35, S. 1489-1498.

Hildegard Frieda Albertine Knef

* 1925 in Ulm † 2002 in Berlin

- Schauspielerin, Chansonsängerin, Autorin

- erfuhr 1975, dass sie Brustkrebs hatte, schrieb über ihre Erkrankung einen Roman

„Die Gesichter meiner Bäckerbekittelten waren zerknirscht gewesen. […] ‚Es ist …‘, sprach einer, brach ab, als hätte er nach durchwartetem ersten und zweiten Akt das alptraumhafte Textloch entdeckt, aus dem es kein Entweichen gibt. ‚Es ist …‘ begann er von neuem, tapfer und mitleiderregend. Doch ich, als herrisch-verängstigte Hauptrollenträgerin, ließ hören: ‚Sagen Sie die Wahrheit, ich verlange die Wahrheit.‘ […] Nun nickten sie, als hätte ich die rettende Arbeit der versagenden Souffleuse übernommen, als hätte ich das Signal gegeben, die Weichen des Gedächtnisses gestellt. ‚Der Gefrierschnitt war verdächtig‘, kam flüssig, der Satz sicher. Und der zweite: ‚Ich war im Labor, der letzte Test hat es bestätigt.‘ Nun ein Hüsteln, ein langgezogenes ‚Ja‘, verhaspelt folgt: ‚Es ist ein Carcinom, kirschgroß.‘ […] Das Urteil war gesprochen.“

Hildegard Knef, Das Urteil oder Der Gegenmensch, Wien u.a. 1975.

Fritz Meerwein

* 1922 in Basel † 1989 in Heidelberg

- Psychiater und Psychoanalytiker

- bedeutender Pionier der Psycho-Onkologie

„Die heutzutage fast allgemeine Anerkennung der Informationspflicht des Arztes hat wesentlich dazu beigetragen, die Gefahr einer Unter- oder Falsch-Information der Patienten in diesem Stadium zu reduzieren. […] In einer kurz nach der Erstinformation anberaumten zweiten Konsultation soll dem Patienten in der Regel Gelegenheit gegeben werden, Ängste, Befürchtungen und Phantasien, […] eingehend mit dem erstbehandelnden Arzt zu besprechen. […] Bei sorgfältiger Handhabung der Informationspflicht entwickelt sich der Kontakt zwischen Patient und Arzt im Initialstadium meist offen und wahrhaftig. Unter dem Eindruck der nun einzuleitenden Massnahmen und der Erläuterung der Therapiemöglichkeiten und -ziele durch den Arzt kann der Patient den initialen Schock und das psychische Isolations- oder Weltuntergangsgefühl, die die Diagnose ‚Krebs‘ in ihm ausgelöst haben, oft gut überwinden.“

Fritz Meerwein, Die Arzt-Patientenbeziehung des Krebskranken, in: ders. (Hg.), Einführung in die Psycho-Onkologie, Bern u. a. 1981, S. 84-165.

Den Übergang erleben

Mit der Krebsdiagnose betraten Menschen im 20. Jahrhundert einen neuen Erfahrungsraum. Die meisten Patient:innen hielten sich nun für einige Zeit in einem Krankenhaus auf, in unvertrauter Umgebung mit einer ganz eigenen Atmosphäre. Ungewohnte Tagesabläufe und fremde Regeln bestimmten ihren Alltag. Sie lernten neue, fundamentale Abhängigkeitsverhältnisse kennen. Vor allem aber erlitten sie gravierende Eingriffe in ihre Körper, die für die meisten mit bisher ungekannten Schmerzen, nie erlebten Erschöpfungszuständen, Belastungen und Kontrollverlusten einhergingen. Diese Erfahrungen machen viele an Krebs Erkrankte bis heute.

Gleichwohl haben sich die Erfahrungen von Krebspatient:innen stetig verändert. Neues Wissen über Krebs, Innovationen in der Therapie, ein sich wandelndes Verhältnis zwischen Pflegekräften, Ärzt:innen und Patient:innen sowie generell die Enttabuisierung von Krebs prägen die Bedingungen, unter denen die Krankheit erlebt und erlitten wird. Dass Krankheitserfahrungen davon abhängen, wie die Menschen selbst der Krankheit begegnen, ist ein verhältnismäßig neuer, aber auch umstrittener Gedanke. Seit Ende der 1970er Jahre wurde er popularisiert. Im Zuge des offeneren Sprechens über Krebs unterrichten seitdem zahlreiche Ratgeber über Einstellungen und Verhaltensweisen, mit denen man der Krankheit begegnen sollte.

Ratgeber

Mildred Scheel gab in den 1980er Jahren einschlägige Krebsratgeber heraus. Die Ärztin setzte sich engagiert für ein offenes Sprechen über Krebs ein und trug maßgeblich zur Enttabuisierung von Krebs bei. Als Ehefrau des damaligen Bundespräsidenten Walter Scheel gründete sie 1974 die Deutsche Krebshilfe, eine Organisation, die Patient:innen und ihre Angehörigen bis heute auf vielfältige Weise unterstützt und die Krebsforschung fördert.

Mildred Scheel / Jochen Aumiller, 1982 | Berliner Medizinhistorisches Museum der Charité

Die Blauen Ratgeber

Seit den 1990er Jahren gibt die Deutsche Krebshilfe die Blauen Ratgeber heraus. Diese richten sich an Menschen, die an Krebs erkrankt sind und an ihre Angehörigen. Sie informieren breit: über verschiedene Krebsarten, Risikofaktoren, Nachsorgeuntersuchungen, Leistungsansprüche und vieles mehr. Die erstmals 1993 veröffentlichte Broschüre „Ernährung bei Krebs“ wird wie alle Blauen Ratgeber fortwährend aktualisiert und kostenfrei abgegeben.

Deutsche Krebshilfe, 1993 | Berliner Medizinhistorisches Museum der Charité

Eine Gegendarstellung

1982 erkrankte Christiane Lenker (Pseudonym) an Brustkrebs. Als Patientin las sie Fritz Zorns Buch „Mars“. Zorns Deutung, seine eigene Krebserkrankung sei auf seine gefühlskalte bürgerliche Erziehung zurückzuführen, empfindet sie als deprimierend. In ihrer Gegendarstellung plädiert sie dafür, „Krebs als Chance“ zu begreifen und durch die Erkrankung ausgelöste Ängste und Selbstzweifel zu überwinden.

Christiane Lenker, 1988 | Berliner Medizinhistorisches Museum der Charité

Erfahrungsbericht

Das Buch von Barbara Seuffert gehört zu einer Reihe überwiegend von Frauen geschriebener Erfahrungsberichte. Daneben erscheinen seit den 1980er Jahren mehr und mehr Krebsratgeber von Psycholog:innen.

Barbara Seuffert, 2001 | Berliner Medizinhistorisches Museum der Charité

Ratgeber

Die Ratgeber des amerikanischen Therapeuten Lawrence LeShan sind bis heute auch in Deutschland populär. LeShan vertritt die These, dass ‚richtige‘ Einstellungen und Gefühle helfen können, den Verlauf einer Krebserkrankung positiv zu beeinflussen und sich vor Krebs zu schützen.

Lawrence LeShan, 1982 | Berliner Medizinhistorisches Museum der Charité

Krebs operieren

Schon früh versuchten Chirurgen, Krebs durch Operationen zu heilen. Mit der Annahme, dass die meisten Krebsarten zunächst lokal durch Veränderungen einer Zelle entstehen, gewann die Operation als Heilmethode weitere Plausibilität. Denn man hoffte, Krebs zu besiegen, indem man den ‚bösartigen Herd‘ rechtzeitig entfernte. Dank der Einführung (1846) und der Weiterentwicklung der Narkose waren Chirurgen nun in der Lage, auch tief gelegene Tumore herauszuschneiden. Außerdem verbesserte sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Hygiene in den Operationssälen entscheidend. Die Sterblichkeit der operierten Patientinnen und Patienten ging zurück; Risiken von Krebsoperationen erschienen zunehmend vertretbar.

Patient:innen-Geschichten

Operation beiGebärmutterhalskrebs

Die Krankengeschichtevon Auguste B.

Am 26. Mai 1907 trat Auguste B. in die Frauenklinik ein.

Obwohl die 59-Jährige seit elf Jahren keine Periode mehr hatte, waren im Januar und Februar Blutungen aufgetreten. Bald darauf schmerzte ihre linke Unterleibsseite.

Anfang Mai setzten erneut Blutungen ein; die Schmerzen wurden immer stärker. Die geschilderten Beschwerden beunruhigten den Gynäkologen.

Eine eingehende Untersuchung bestätigte: Auguste B. litt an Gebärmutterhalskrebs in einem fortgeschrittenen Stadium.

Abb. 1/4 Universitäts-Frauenklinik in Berlin, vor 1906

Der Tumor war bereits groß.

Er war schon in die Harnblase und in die Scheide der Patientin gewachsen. Dieser Befund zerstörte jede Aussicht auf Heilung.

Dennoch entschieden sich die Ärzte zur Operation, wohlwissend, dass diese selbst hochriskant war.

Ein Volontärarzt rechtfertigte die Entscheidung rückblickend in einem wissenschaftlichen Beitrag: Chirurgen müssten Operationstechniken einüben, um sie zum Wohl späterer Patientinnen perfektionieren zu können.

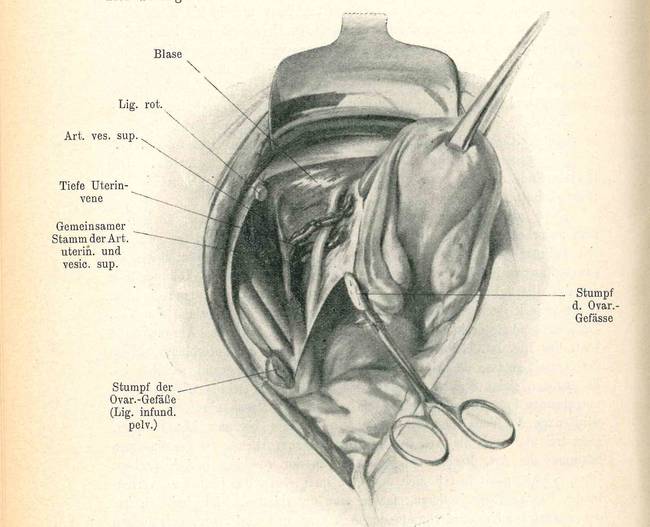

Abb. 2/4 Medizinische Zeichnung: Technik Beckenausräumung

Die Operation dauerte anderthalb Stunden.

Auguste B. wurde die Gebärmutter und ein Drüsenpaket entnommen. Beim Versuch, den Tumor von der hinteren Beckenwand zu lösen, zerfiel dieser.

Am Tag nach der Operation krümmte sich die 59-Jährige vor Schmerzen, konnte sich kaum bewegen und übergab sich ständig. Hohes Fieber kam hinzu.

Ärzte und Pflegekräfte erkannten sofort: Die Patientin litt an einer Entzündung der Bauchhöhle – bei diesem Eingriff damals eine häufige und gefürchtete postoperative Komplikation.

Abb. 3/4 Aseptischer Operationssaal, um 1910

Auguste B. verstarb an einer Infektion, nicht an Krebs.

Zwar wuschen sich Chirurgen vor jedem Eingriff die Hände und benutzten steriles Operationsbesteck; auch die Haut der Patientinnen wurde gründlich gereinigt, und man operierte nicht mehr in vollen Hörsälen, sondern in separaten, aseptischen Räumen.

Die mikrobiologische Forschung hatte eindrücklich gezeigt, wie entscheidend Sauberkeit und Sterilität im Operationssaal waren.

Trotzdem verstarben 1907 bei der Entfernung der Gebärmutter noch 20 Prozent der Patientinnen an einer operationsbedingten Infektion oder anderen Komplikationen.

Abb. 4/4 OP-Demonstration im Hörsaal, vor 1905

Behandlung vonDarmkrebs

Die Krankengeschichte von Wilhelm K.

Ende November 1913 ging Wilhelm K. zu einem niedergelassenen Hausarzt.

Seit einigen Wochen hatte er starke Bauchschmerzen, war ständig müde und fühlte sich erschöpft.

Der Arzt untersuchte ihn gründlich und empfahl seinem Patienten sodann, eine Klinik aufzusuchen.

Seinen Verdacht, Wilhelm K. könne an Krebs erkrankt sein, behielt der Arzt für sich. Er wollte Wilhelm K. nicht beunruhigen.

Abb. 1/7 Charité, II. Medizinische Klinik, 1909/10

Am 3. Dezember 1913 gegen 9 Uhr traf der Patient in der Chirurgie der Charité ein.

Das große Gebäude, der Geruch nach Desinfektionsmitteln und die langen, kahlen Gänge mit der beklemmenden Beschilderung schüchterten den 59-Jährigen ein.

Er war aufgeregt, und Angst stieg in ihm hoch.

Als ein abgedeckter Patient auf einer Bahre an ihm vorbei getragen wurde, hätte Wilhelm K. das Krankenhaus am liebsten gleich wieder verlassen.

Abb. 2/7 Charité, Krankenhausaufnahme, 1910

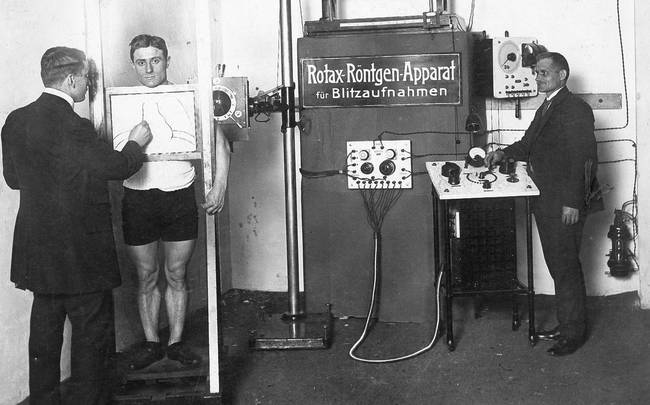

Im Krankenhaus wurde Wilhelm K. umfassend untersucht.

Die Diagnostik schloss bereits Röntgenaufnahmen ein und bestätigte den Verdacht: Wilhelm K. hatte Darmkrebs.

Er wurde in einen Krankensaal der Chirurgie gebracht, in dem schon sieben andere Patienten lagen - im Medizinerjargon der damaligen Zeit: drei Knochenbrüche, eine Blinddarmentzündung, eine Bauchschussverletzung, zwei Amputationen.

Ärzte vermieden es, an Krebs erkrankte Neuzugänge mit operierten Krebskranken zusammenzulegen. Sie sollten durch Operationsschilderungen nicht beunruhigt werden. Verängstigte Patienten brauchten stärkere Narkosen, die das Risiko der Operation erhöhten.

Abb. 3/7 Röntgenuntersuchung in Berlin, 1912

Auch im Krankenhaus erfuhr Wilhelm K. nicht, woran er litt.

Die Ärzte teilten ihm lediglich mit, an welchem Organ er operiert werden würde.

Über die Schwere des Eingriffs wurde er ebenfalls nicht aufgeklärt. Bisweilen konnten Ärzte diese vor der Operation selber nicht richtig einschätzen. Röntgenbilder waren damals oft uneindeutig.

Der Chirurg entnahm dem narkotisierten Patienten verdächtiges Gewebe, das im Institut für Pathologie anschließend untersucht wurde. Die Diagnose bestätigte sich, und die Ärzte entschieden sich zu einer radikalen Operation.

Abb. 4/7 Charité, Aseptischer Operationssaal, um 1910

Wilhelm K. erwachte aus der Narkose in einem veränderten Körper.

Er hatte nun einen künstlichen Darmausgang, eine Öffnung in der Bauchwand, die der Ausleitung der Ausscheidungen diente.

Er war bestürzt. Niemand hatte ihn darauf vorbereitet. Und er fragte sich, wie der Eingriff sein Leben verändern würde.

Bewusst hatten die behandelnden Ärzte den Kranken nicht in ihre Entscheidungen einbezogen. Das Wissen, so meinten sie, würde Patienten und Patientinnen unnötig erschrecken. Vor vollendete Tatsachen gestellt, würden sie sich mit der Wirklichkeit abfinden.

Abb. 5/7 Charité, Krankensaal, 1909

„Geheilt“ entlassen?

Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus musste Wilhelm K. lernen, mit einem künstlichen Darmausgang zu leben.

Die Stuhlinkontinenz ließ sich durch strenge Diät und tägliche Einläufe einigermaßen beherrschen. Unkontrollierbar waren die Gase, weshalb er sich kaum noch in Gesellschaft begab.

Regelmäßig ging er zur Nachuntersuchung. Die Ärzte rechneten mit Rezidiven oder Metastasen, doch auch davon sagten sie Wilhelm K. nichts. Nach Operationen, so ihre Auskunft, könnten sich bisweilen gutartige Geschwüre bilden, die schnell behandelt werden sollten.

Abb. 6/7 Eingangshalle, Charité, II. Med. Klinik, um 1910

Wilhelm K. ist ein fiktiver Patient.

Doch solche Erfahrungen machten zu Beginn des 20. Jahrhunderts viele reale Krebspatienten und -patientinnen in ähnlicher Form.

Ärzte ließen sie meistens im Unklaren über ihre Krankheit und klärten sie nur sehr vage über Operationsformen und deren Folgen auf.

Im Bestreben, Patienten und Patientinnen um jeden Preis vor dem Krebstod zu retten, schöpften sie die neuen medizinischen Möglichkeiten voll aus. Die Frage nach der Qualität des verbleibenden Lebens schien ihnen oft zweitrangig.

Abb. 7/7 Charité, II. Med. Klinik: Direktorenzimmer, um 1910

Behandlung einesProstatakarzinoms

Die Krankengeschichtevon Alfred P.

1987 drängte Gertrud P. ihren Mann, zum Urologen zu gehen.

Seit geraumer Zeit hatte Alfred P. Schwierigkeiten beim Wasserlassen.

Er wiegelte ab. Das liege am Älterwerden, man müsse nicht mit jeder Lappalie zum Arzt.

Als die Beschwerden stärker wurden, suchte Alfred P. schließlich einen Facharzt auf. Dieser überwies ihn an eine Klinik für Urologie. Man fand einen bösartigen Tumor der Vorsteherdrüse (Prostatakrebs), die häufigste Krebsart beim Mann.

Abb. 1/5 Älteres Ehepaar, 1981

Die Diagnose wurde Alfred P. mitgeteilt.

Der Urologe klärte ihn über die Erkrankung auf und informierte ausführlich über die verschiedenen Therapieformen und deren Nebenwirkungen.

Die Bestimmung des Tumorstadiums ergab: Primärtumor von zunehmender Größe, kein Nachweis von Lymphknotenbefall und Metastasen. Der allgemeine Gesundheitszustand des Patienten war gut; seine durchschnittliche Lebenserwartung betrug noch etwa 10 Jahre.

Aufgrund dieser Merkmale riet der Urologe zu einer vollständigen Entfernung der Vorsteherdrüse. Alfred P. erbat sich Bedenkzeit.

Abb. 2/5 Medizinische Zeichnung: Abtrennung Prostata, 1991

Ein Freund riet, einen Spezialisten für alternative Krebsmedizin aufzusuchen.

Alfred P. ging zu einem bekannten Chirurgen, der die „Krebs-Angst“ und die „Rabiat-Strategie“ bei der Behandlung von Prostatakrebs entschieden ablehnte.

Er vertrat die Ansicht, bösartiger Krebs sei „eine Krankheit der Seele“ und eine „biologische Gottesstrafe“ für jahrzehntelange Sünden gegen sich selbst.

Der Chirurg lud Alfred P. mit seinen Angehörigen zu einem ausführlichen Gespräch und riet ferner zu Entgiftungsprozeduren, Freiluft-Nackt-Bade-Kuren und mehr Lebensgenuss.

Abb. 3/5 J. Hackethal trat für eine alternative Krebsmedizin ein.

Alfred P. entschied sich für die radikale Prostatektomie.

Ein erfahrener Chirurg entfernte die Prostata, die Samenblase und die Samenleiter.

Nach der Operation konnte Alfred P. zunächst den Harn nicht gut halten und bekam keine Erektion mehr. Beides belastete ihn.

Doch bei ihm waren die OP-Folgen nur temporär: Nach drei Monaten hatte er wieder eine Erektion, und nach eineinhalb Jahren konnte er auch den Harnabgang wieder gut kontrollieren.

Abb. 4/5 OP-Team bei der Operation, 1996

Geholfen hat Alfred P. der Aufenthalt in einer Rehabilitationsklinik.

Hier wurde er medizinisch und psychologisch betreut. Er lernte, mit den operationsbedingten Einschränkungen umzugehen. Und er traf Patienten, mit denen er sich austauschen konnte. Das machte ihm Mut.

Solche Nachsorgekliniken waren Neuerungen, die in der Nachkriegszeit zuerst in der DDR und später auch in der BRD eingerichtet wurden.

Maßgeblich dafür war die Einsicht, dass eine übergangslose Rückkehr aus dem Krankenhaus in den Alltag schwierig sei und den Erfolg der teuren Krebstherapien gefährden könne.

Abb. 5/5 Rehabilitationszentrum, 1993

Nachweise

Die Krankengeschichte von Auguste B.

Bilder

Abb. 1/4 Universitäts-Frauenklinik, vor 1906.

Charité, Thiele, Bild-Nr. 001371

Abb. 2/4 Med. Zeichnung, aus: E. Bumm, Zur Technik der Beckenausräumung beim Uteruskarzinom, in: Charité-Annalen, hg. v. der Direktion des Königl. Charité-Krankenhauses zu Berlin, 1907, S. 429-438, hier: S. 434.

Charité, Institut für Geschichte der Medizin und Ethik in der Medizin, Berlin

Abb. 3/4 Charité, Aseptischer Operationssaal, um 1910.

Charité, Lichte, Bild-Nr. 001460

Abb. 4/4 Operationsvorbereitung im Hörsaal der Chirurgischen Klinik der Charité, vor 1905.

Charité, Lichte, Bild-Nr. 001455

Die Krankengeschichte von Wilhelm K.

Bilder

Abb. 1/7 Charité, II. Med. Klinik, 1909/10.

Charité, Lichte, Bild-Nr. 001504

Abb. 2/7 Charité, Krankenhausaufnahme, 1910.

Charité, Institut für Geschichte der Medizin und Ethik in der Medizin, Berlin, Bild-Nr. 001506

Abb. 3/7 Röntgenuntersuchung in Berlin, 1912.

Scherl/Süddeutsche Zeitung Photo, REF 108677

Abb. 4/7 Charité, Aseptischer Operationssaal, um 1910.

Charité, Lichte, Bild-Nr. 001488

Abb. 5/7 Charité, Krankensaal, 1909.

Charité, Lichte, Bild-Nr. 000895

Abb. 6/7 Haupteingangshalle der II. Med. Klinik, um 1910.

Charité, Lichte, Bild-Nr. 001492

Abb. 7/7 Charité, II. Med. Klinik: Direktorenzimmer, um 1910.

Charité, Lichte, Bild-Nr. 000887

Die Krankengeschichte von Alfred P.

Bilder

Abb. 1/5 Älteres Ehepaar, 1981.

Werner Otto/Alamy Stock Foto, Bild-ID BA3RAW

Abb. 2/5 Med. Zeichnung: Abtrennung Prostata, aus: H. Frohmüller und M. Wirth, Die radikale Prostatektomie, in: R. Ackermann, J. E. Altwein, P. Faul (Hg.), Aktuelle Therapie des Prostatakarzinoms, Berlin u. a.: Springer-Verlag 1991, S. 100-121, hier: S. 110.

Staatsbibliothek zu Berlin

Abb. 3/5 Julius Hackethal, Keine Angst vor Krebs, Frankfurt/M. und Berlin: Ullstein Verlag 1987.

Staatsbibliothek zu Berlin

Abb. 4/5 OP-Team bei der Operation im Klinikum Nürnberg-Nord, 1996.

Karin Rummel/Süddeutsche Zeitung Photo, REF 80120

Abb. 5/5 Le Noirmont, Centre Jurassien de réadaptation cardiovasculaire, (Reha-Zentrum, Jura, Schweiz), 1993.

ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Fotograf: Zsolt, Somorjai / Com_FC19-2340-003 / CC BY-SA 4.0

Krebs bestrahlen

Seit den 1910er Jahren ergänzen Strahlentherapien die Operationen. Röntgen- und Radiumstrahlen waren wenige Jahre zuvor entdeckt worden. Ohne zunächst die Wirkung der energiereichen Strahlen umfassend zu verstehen, erprobten Mediziner deren therapeutischen Nutzen sofort. Sie entdeckten dabei, dass bösartige Geschwüre weich wurden und schrumpften, wenn man sie bestrahlte. Doch welche Strahlendosis vermochte einen Tumor zu zerstören und wie viel Strahlung vertrugen die Patientinnen und Patienten? Wie traf man den Tumor gezielt? Und wie konnte man gesundes Gewebe schützen? Bis heute beschäftigen diese Fragen die Radioonkologie, die sich in der Nachkriegszeit als eigenes Fach etablierte.

Patient:innen-Geschichten

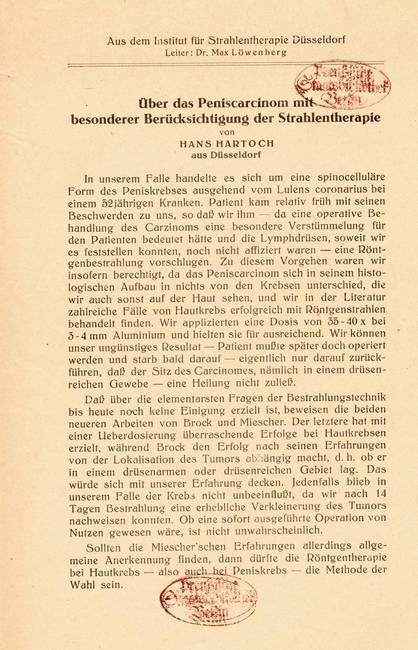

Behandlung eines Peniskarzinoms

Die Krankengeschichte von Walter H.

Ärzte im „Strahlentaumel“

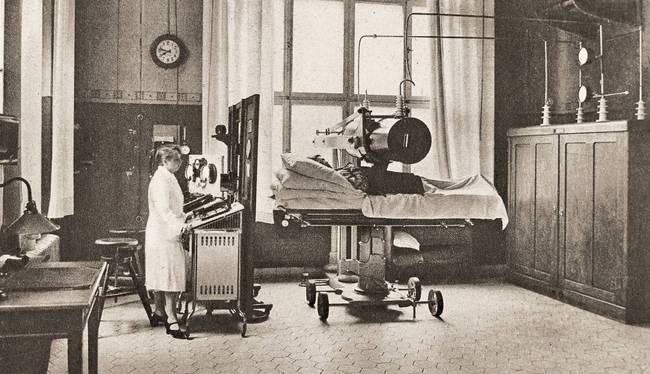

In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts arbeiteten Mediziner, Physiker, Elektrotechniker und Ingenieure in der gesamten westlichen Welt an der Entwicklung der Strahlentherapie.

Verbesserte Verfahren und Apparate sollten eine kontrollierte Bestrahlung von Tumoren auch in der Tiefe des Körpers ermöglichen, ohne dabei zu viel gesundes Gewebe zu zerstören.

Seit den 1920er Jahren war die Bestrahlung ein fester Bestandteil der Krebstherapie. Die Radiologie etablierte sich als selbständige Disziplin. An den Kliniken entstanden eigene Bestrahlungsabteilungen.

Abb. 1/6 Werbeanzeigen für neue Bestrahlungsgeräte, 1921

Wurden die innovativen Behandlungsmethoden vorschnell eingesetzt?

Beim 52-jährigen Walter H. war dies möglicherweise der Fall: 1921 verspürte der Werbetexter ein Jucken am Glied und bemerkte ein Knötchen unter der Vorhaut.

Als die Beschwerden nicht von selbst verschwanden, suchte er einen Spezialisten für Hautkrankheiten auf. Dieser überwies ihn nach einigen fehlgeschlagenen Kuren ins Krankenhaus.

Dort erkannten die Ärzte bei Walter H. eine seltene Krebserkrankung, ein Peniskarzinom.

Abb. 2/6 Chirurgisches Universitätsklinikum der Charité

Die Chirurgen wollten ihren Patienten ungern operieren.

Eine Amputation des Penis hätte eine schwere Verstümmelung bedeutet.

Deshalb befürworteten sie in Abstimmung mit den Radiologen und wohl auch mit dem Patienten selbst eine Röntgenbestrahlung.

Hoffnungsvoll stimmte die Mediziner, dass Kollegen bei Hautkrebs mit der Bestrahlung eindrückliche Erfolge erzielt hatten.

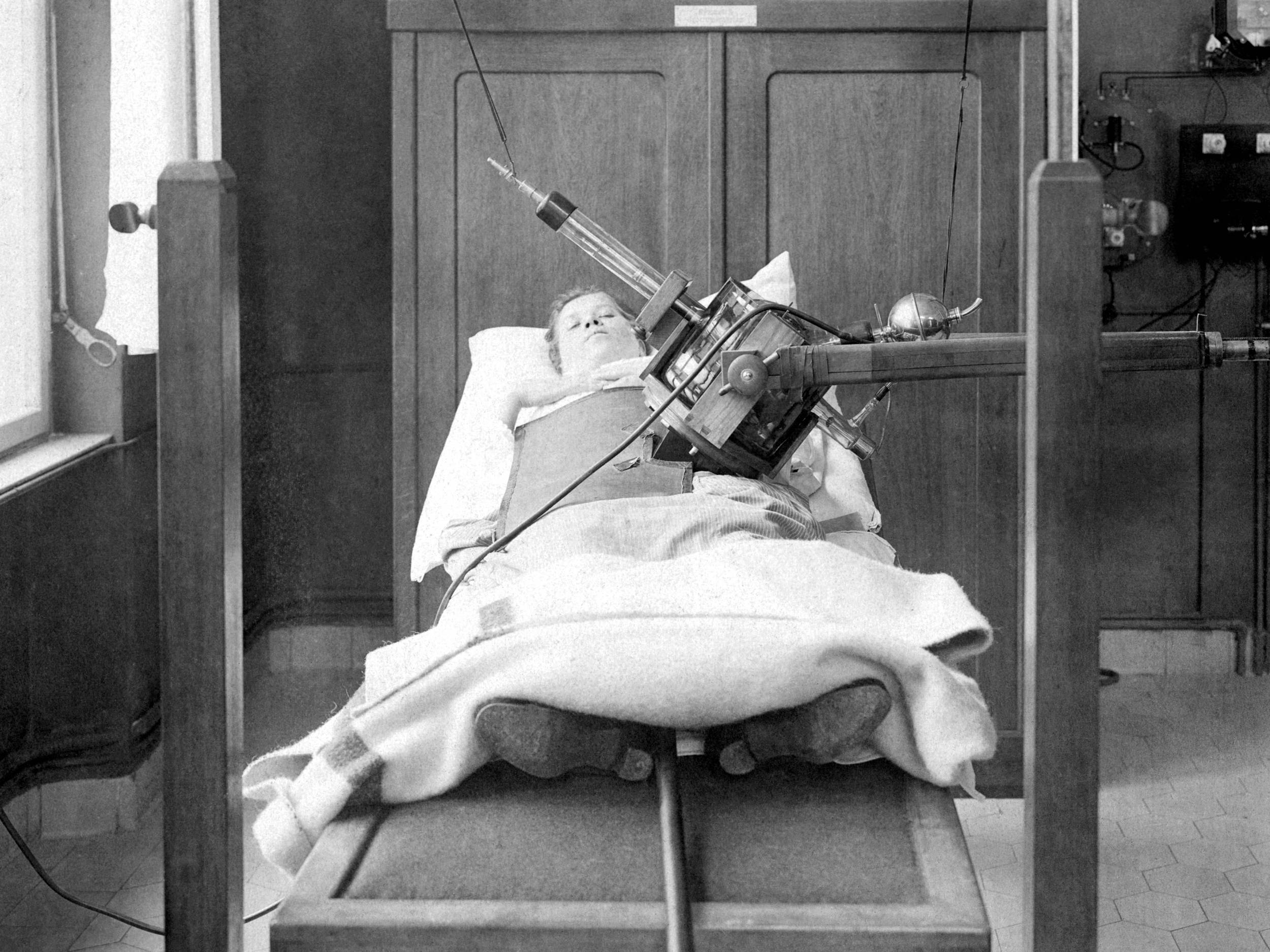

Abb. 3/6 Radiologe in den 1920er Jahren

Aufgrund der teuren radioaktiven Substanzen war die Therapie kostspielig.

1921 betrug der Kassensatz für eine sechsmalige Bestrahlung 2.000 Reichsmark.

Personen, die nicht krankenversichert waren, wie viele Beamte und Selbständige, konnten sich die Therapie oft nicht leisten.

Als Selbständiger war Walter H. zwar nicht in einer gesetzlichen Krankenkasse. Er war aber freiwillig in einer privaten Kasse versichert, die die Kosten der Strahlentherapie übernahm.

Abb. 4/6 Bestrahlungstechnik „Wintz-Kanone“, um 1925

Der Tumor wurde mit einem modernen Tiefentherapie-Apparat bestrahlt.

Zunächst verkleinerte der Tumor sich deutlich, doch nach 14 Tagen ging er nicht weiter zurück.

Die Therapie bewirkte einen „Röntgenkater“. Der Patient fühlte sich matt, erbrach ständig und hatte starken Durchfall und Harndrang. Das Wasserlassen wurde immer schmerzhafter. Außerdem „verjauchte“ der Tumor: Bakterien siedelten sich darauf an, er zerfiel und verströmte einen übelriechenden Geruch.

Die Ärzte entschieden, Walter H. doch zu operieren. Wenig später verstarb der Vater von vier Kindern im Krankenhaus.

Abb. 5/6 Röntgenbestrahlung, um 1931

Rückblickend hielten die Ärzte ihre Therapieentscheidung für falsch.

Eine sofortige Operation, so schrieb der behandelnde Radiologe in einem Fachaufsatz, wäre für den Patienten vermutlich von größerem Nutzen gewesen.

Im Anschluss hätte man ihn dann wohl mit einer höheren Dosis bestrahlen müssen. Doch über die richtige Dosierung von Strahlen wisse man derzeit noch zu wenig.

Solche mit Bedauern geäußerte Selbstkritik findet man in Fachpublikationen der 1920er Jahre selten. Meistens wurden gescheiterte Behandlungen als Quelle neuen Wissens und als Voraussetzung dafür dargestellt, Krebstherapien weiter zu optimieren.

Abb. 6/6 Hans Hartoch, Über das Peniscarcinom, 1923

Therapie eines Brustkrebsrezidivs

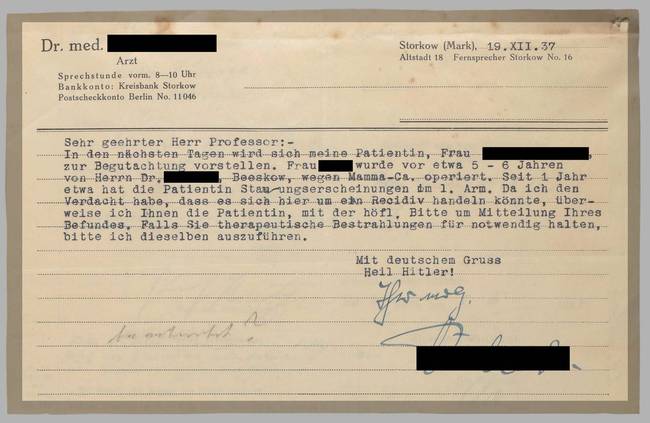

Die Krankengeschichte von Minna N.

Anfang Oktober 1932 wurde Minna N. im Krankenhaus Beeskow bei Berlin operiert.

Ärzte hatten in ihrer linken Brust einen walnussgroßen bösartigen Tumor gefunden.

Um die 46-jährige Patientin zu retten, entschieden sie sich wie damals üblich zu einem radikalen operativen Eingriff.

Sie amputierten die Brust, entfernten dabei die Brustdrüse, die Haut und die Brustwarze.

Abb. 1/5 Ansichtskarte aus Beeskow, um 1900

Vier Jahre später kehrte die Krankheit zurück.

1936, mittlerweile regierten die Nationalsozialisten in Deutschland, suchte Minna N. ihren Hausarzt auf.

Ihr linker Arm war seit längerer Zeit geschwollen. Als Massagen und eine Wärmetherapie nichts halfen, überwies der beunruhigte Arzt seine Patientin an die Chirurgische Universitätsklinik in Berlin.

Dort bestätigte sich sein Verdacht: In der Brustwand von Minna N. hatte sich ein Rezidiv gebildet, und im Brustkorb gab es Metastasen. Der Krebs hatte sich von einer lokalen in eine systemische Krankheit entwickelt und war nicht mehr heilbar.

Abb. 2/5 Überweisung an die Berliner Charité, 1937

Möglicherweise wurde Minna N. die Diagnose mitgeteilt.

Im Nationalsozialismus wurde die Ansicht populärer, Patienten und Patientinnen sollten „wahrhaftig“ und „sachlich“ über ihre Krankheit aufgeklärt werden.

Ärzte, so hieß es jetzt, sollten die Angst vor dem Sterben und vor dem Tod nicht mehr durch „schonendes Belügen“ unterbinden.

Das Sterben sei die letzte Mut- und Bewährungsprobe eines „deutschen Menschen“, diese dürfe man ihm nicht durch mangelnde Aufklärung vorenthalten. Manche hielten es aus diesem Grund sogar für falsch, Patienten und Patientinnen Schmerzmittel zu geben.

Abb. 3/5 Psychiater F. Künkel vertrat die Ansicht auf der Tagung.

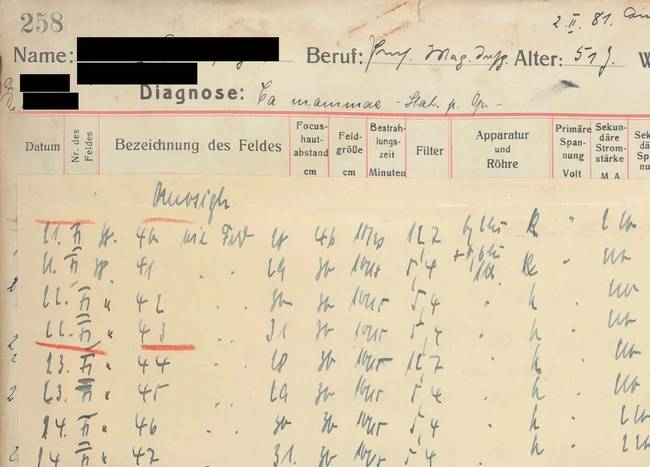

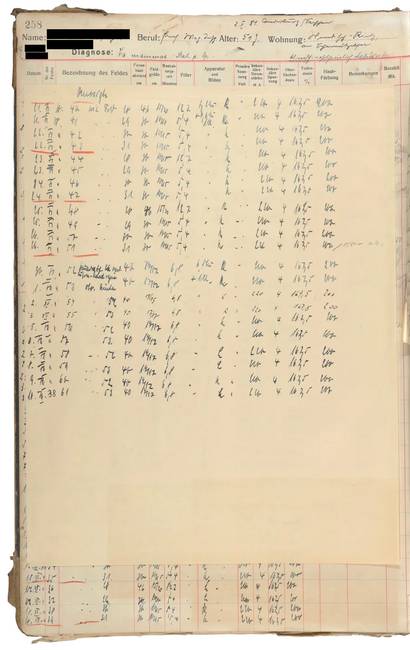

Durch eine Strahlentherapie sollte der Krankheitsverlauf verlangsamt werden.

Deshalb unterzog sich Minna N. am Röntgen-Radium-Institut der Chirurgischen Universitätsklinik einer Strahlentherapie.

Die Nebenwirkungen waren nach Einschätzung der Ärzte wenig belastend: „keine Übelkeit, kein Erbrechen, Appetit u. Schlaf gut“, so steht es in der Patientenakte. Lediglich die Haut sei in den Bestrahlungsfeldern gerötet.

Aus einem etwas späteren Vermerk erfahren wir jedoch, dass Minna N. zu einem Wiedervorstellungstermin im Juni 1938 nicht erschien, „da sie angeblich zur Erholung verreist sei.“

Abb. 4/5 Bestrahlungsprotokoll aus der Patientenakte, 1937

Am 2. März 1940 verstarb Minna N.

Wie es der Patientin zwischen der versäumten Kontrolle im Juni 1938 und ihrem Tod erging, ist der Patientenakte nicht zu entnehmen.

Insgesamt verschlechterte sich im Nationalsozialismus die Versorgung von unheilbaren und sterbenden Krebspatienten dramatisch.

Ein Grund für diese Entwicklung war die Überzeugung, dass nur gesunde „Volksgenossen“ wertvoll seien. Außerdem wurden ab 1939 vorrangig „kriegswichtige“ Männer und Frauen medizinisch behandelt.

Abb. 5/5 Festakt in der Berliner Universitäts-Frauenklinik, 1941

Ein Angehöriger beschrieb, was er 1940 auf der Schwerkrankenstation der Charité erlebte:

„Schon der Eintritt muss den Kranken entsetzen, in welches Verlies er hier gebracht wird. […]

Der Abort in der Männerabteilung ist nur durch das für alle Geschlechter gemeinsame Badezimmer zu erreichen. Vor diesem Badezimmer liegt der einzige Wirtschafts- und Abstellraum, in dem die ihrer Krankheit zum Opfer gefallenen Menschen untergebracht werden müssen, bis sie abgeholt werden. […]

Es fehlt der bescheidenste Aufenthaltsraum, […] wie überhaupt jeder Versuch zu vermissen ist, […] den Kranken […] etwas Annehmlichkeit und Gefälligkeit zu bieten.“

Gebärmutterhalskrebs

Die Krankengeschichte von Hilde W.

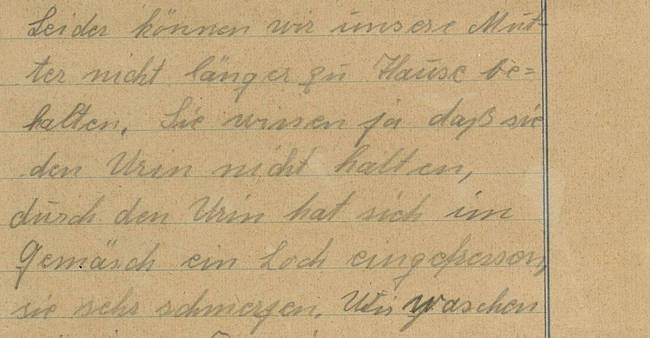

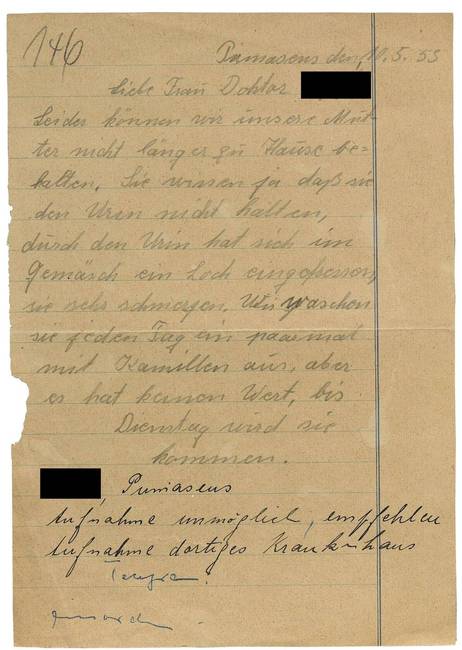

Ein Hilferuf erreicht das Czerny-Krankenhaus.

Im Mai 1953 schrieb die Tochter der Krebspatientin Hilde W. an das renommierte Heidelberger Krankenhaus für Strahlentherapie, dass die Familie die Mutter nicht länger zuhause pflegen könne.

Sie bat darum, die Schwerkranke zurück in die Klinik bringen zu dürfen, wo sie zuvor behandelt worden war.

Wie die meisten Familien, die beengt wohnten und eine Pflegerin nicht bezahlen konnten, war auch die Familie von Hilde W. mit der Pflege überfordert.

Abb. 1/6 Schreiben der Tochter an das Krankenhaus, Mai 1953

Ein Jahr zuvor hatte nichts darauf hingewiesen, dass Hilde W. krank war.

Im Februar 1952 hatte die 41-Jährige festgestellt, dass sie schwanger war. Sie war alles andere als glücklich darüber.

Ihr Mann war seit Monaten arbeitslos, und von ihren zehn Kindern waren noch fünf im schulpflichtigen Alter.

Zwar erwog Hilde W. einen Schwangerschaftsabbruch. Doch dieser war illegal. Frauen, die sich für einen Abbruch entschieden, mussten mit bis zu fünf Jahren Haft rechnen.

Abb. 2/6 Sozialer Wohnungsbau, BRD, 1950er Jahre

Die Schwangerschaft verlief ohne Komplikationen.

Den leichten Dauerblutungen schenkte Hilde W. keine Beachtung.

Am 22. November 1952 setzten Wehen mit stärkeren Blutungen ein. Hilde W. meinte, der Geburtstermin sei gekommen und begab sich ins städtische Krankenhaus im pfälzischen Pirmasens.

Die Geburt zog sich hin. Schließlich entschieden die Ärzte, das Kind mit einem Kaiserschnitt zu holen.

Abb. 3/6 Kreißsaal, Operationssaal, um 1960

Während der Operation erkannte der Chirurg, warum die Geburt ins Stocken geraten war.

Hilde W. hatte Gebärmutterhalskrebs. Der Krebs hatte sich bereits in die benachbarten Organe ausgebreitet und behinderte die Geburt.

Die Ärzte holten das Kind, ein lebensfähiges Mädchen, und entfernten einen Teil des Tumors. Mehr konnten sie für die Patientin nicht tun.

Zur Nachbestrahlung wurde Hilde W. ins Czerny-Krankenhaus für Strahlenbehandlung überwiesen. Dass sie Krebs hatte, wusste sie nicht. In der Bundesrepublik wurde die Diagnose den Patienten und Patientinnen zu dieser Zeit in aller Regel nicht mitgeteilt.

Abb. 4/6 Samariterhaus im Czerny-Krankenhaus, erbaut 1905

Der Tumor wurde von außen mit Röntgenstrahlen behandelt.

Darüber hinaus bekam Hilde W. Einlagen mit radioaktivem Kobalt in Scheide und Blase eingeführt.

Die Kombination von innerer und äußerer Bestrahlung war schon in den 1920er Jahren üblich. Dadurch sollten die Krebszellen effektiv zerstört und gleichzeitig gesundes Gewebe möglichst geschont werden.

Wenige Jahre später suchte man das gleiche Ziel mit grundlegend neuen Bestrahlungstechniken und neuen Geräten zu erreichen: den Beta-, Zyklo- oder Gammatronen.

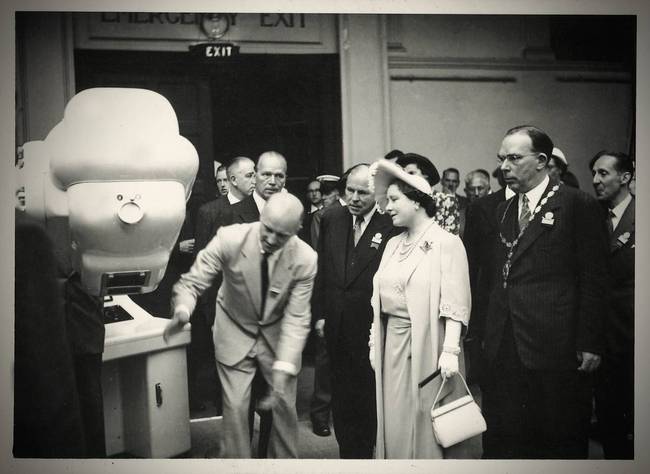

Abb. 5/6 Betatron Vorstellung, Röntgenkongress, London, 1950

Hilde W. wurde im Heidelberger Krankenhaus nicht erneut aufgenommen.

Stattdessen brachte ihre Familie sie ins städtische Krankenhaus in Pirmasens, wo die Patientin im August 1953 verstarb.

In der Bundesrepublik wurden in den 1950er Jahren – anders als in der DDR – keine Pflegeheime für Schwerkranke und Sterbende eingerichtet.

In der BRD sollten die Sterbenden zuhause durch (weibliche) Angehörige gepflegt werden. Diese Zielvorstellung wurde Anfang der 1960er Jahre durch eine entsprechende Gesetzgebung und staatliche Unterstützungszahlungen abgesichert.

Abb. 6/6 Mitteilung ans Czerny-Krankenhaus, Mai 1958

Nachweise

Die Krankengeschichte von Walter H.

Bilder

Abb. 1/6 Zwei Werbeanzeigen für Bestrahlungsgeräte, aus: Strahlentherapie, Bd. XXI, 1921, Berlin/Wien: Verlag Urban & Schwarzenberg.

Staatsbibliothek zu Berlin

Abb. 2/6 Ehemaliges chirurgisches Universitätsklinikum der Charité in der Ziegelstraße, undatiert.

Charité, Fleischbein-Brinkschulte, Bild-Nr. 002968

Abb. 3/6 Guido Holzknecht (1972-1931), österreichischer Arzt, Pionier der Radiologie, Univ. Klinik Wien, 1920er Jahre.

Charité, Institut für Geschichte der Medizin und Ethik in der Medizin, Bild-Nr. 020054

Abb. 4/6 Bestrahlungstechnik „Wintz-Kanone“ und erste Maßnahmen des Strahlenschutzes, um 1925.

Nachkommen des Verlagsinhabers Krüger/Universitätsarchiv Erlangen, Sig. E5,3 Nr. 142

Abb. 5/6 Röntgenbestrahlung, Fotografie aus der Ausstellung „Kampf dem Krebs“, um 1931.

Deutsches Hygiene-Museum Dresden, Inv.-Nr. DHMD 2001/247.135

Abb. 6/6 Hans Hartoch, Über das Peniscarcinom mit besonderer Berücksichtigung der Strahlentherapie, Köln: Kerschgens 1923.

Staatsbibliothek zu Berlin

Die Krankengeschichte von Minna N.

Bilder

Abb. 1/5 Bildpostkarte aus Beeskow (Brandenburg), um 1900.

Berliner Medizinhistorisches Museum der Charité

Abb. 2/5 Überweisung an die Berliner Charité, Dokument aus einer Patientenakte, Geschwulstklinik, 1937.

Charité, Institut für Geschichte der Medizin und Ethik in der Medizin, Berlin

Abb. 3/5 Einladung zur Tagung der Arbeitsgemeinschaft zwischen Ärzten und Geistlichen am 2.9.1937.

Landesarchiv Berlin, A Rep. 003-04-03, Nr. 55

Abb. 4/5 Bestrahlungsprotokoll aus einer Patientenakte der Geschwulstklinik, 1937.

Charité, Institut für Geschichte der Medizin und Ethik in der Medizin, Berlin

Abb. 5/5 Festakt in der Berliner Universitäts-Frauenklinik anlässlich des 70. Geburtstags des Gynäkologen Walter Stoeckel (1871-1961), 1941.

Charité, Institut für Geschichte der Medizin und Ethik in der Medizin

Die Krankengeschichte von Hilde W.

Bilder

Abb. 1/6 Schreiben an das Czerny-Krankenhaus für Strahlentherapie v. 10.5.1953.

Universitätsarchiv Heidelberg, Acc. 14/02, Nr. 17342.

Abb. 2/6 Münster-Innenstadt, Wiederaufbaugemeinschaft Blumenstraße, betreut durch die GAGFAH - Gemeinnützige Aktiengesellschaft für Angestellten-Heimstätten, um 1955.

Sammlung LVA Westfalen: Wohnungsnot und Wohnbauförderung in den 1920er-1950er Jahre, Archiv-Nr. 03_3865

Abb. 3/6 Universitäts-Frauenklinik Berlin, Kreißsaal - Operationssaal mit Untersuchungsliege, 1960.

Charité, Thiele, Bild-Nr. 001884

Abb. 4/6 Samariterhaus im Czerny-Krankenhaus, erbaut 1905/06.

Universitätsarchiv Heidelberg/Bildarchiv Pos I 03761

Abb. 5/6 Queen Elizabeth (Queen Mum) betrachtet das Betatron auf dem Internationalen Röntgenkongress in London, 1950.

Siemens Healthineers Historical Institute, A 54_13

Abb. 6/6 Mitteilung eines Standesbeamten über den Tod der Patientin an das Czerny-Krankenhaus für Strahlenbehandlung vom 9.5.1958.

Universitätsarchiv Heidelberg, Acc. 14/02, Nr. 17342

Chemotherapie

Bereits um 1900 suchten Mediziner nach Medikamenten gegen Krebs. Angeregt durch die spektakulären Erfolge der Bakteriologie experimentierten sie mit verschiedenen therapeutischen Stoffen, um Krebszellen zu bekämpfen. Doch erst Beobachtungen zur Wirkung von Chemiewaffen im Ersten und Zweiten Weltkrieg lenkten den Blick auf Substanzen, die nicht Krankheitserreger, sondern menschliche Zellen angriffen und deren Wachstum hemmen konnten. Nach 1945 wurde in den USA in großangelegten Programmen in dieser Richtung weiter geforscht, und verschiedene Stoffgruppen wurden erfolgreich auf ihre krebsbekämpfende Wirkung getestet.

Untersucht wurden Chemotherapeutika zunächst bei der Behandlung von Leukämie und Lymphomen. Beide Krebsarten ließen sich nicht lokal begrenzt behandeln, und für Leukämie gab es in den 1950er Jahren noch gar keine Heilungsaussicht. Deshalb setzte man große Hoffnungen auf die neuen Krebsmedikamente, die im ganzen Körper wirkten. In den 1960er und 1970er Jahren konnte mit den Chemotherapeutika, die meistens als Infusion gegeben wurden, zunächst nur der Tod von Krebspatient:innen hinausgezögert werden. Doch in den folgenden Jahrzehnten verbesserten sich die Heilungschancen durch die neuen Medikamente deutlich. Für die Patientinnen und Patienten bedeuteten sie zwar Hoffnung auf Heilung, aber auch erhebliches Leiden, verschlechterte sich doch das Befinden der meisten durch die Medikamente zunächst dramatisch.

Patient:innen-Geschichten

Leukämie wird behandelbar

Die Krankengeschichte der vierjährigen Regina

Regina war kein Sorgenkind.

Sie kam 1966 auf die Welt und entwickelte sich zu einem aufgeweckten, lebhaften Mädchen. Sie ging gerne in den Kindergarten und war praktisch nie krank.

Als Regina fast fünf Jahre alt war, klagte sie immer häufiger über Müdigkeit und Schmerzen in den Gelenken. Sie mochte nicht mehr spielen und hatte keinen Appetit.

Die Eltern suchten mit ihrer Tochter den Hausarzt auf, der eine sofortige Untersuchung in der städtischen Kinderklinik anordnete.

Abb. 1/6 Mutter mit Kindern, 1963

In der Klinik stellten die Ärzte fest, dass Regina an „Blutkrebs“ erkrankt war.

Sie hatte eine Form akuter Leukämie, eine Krebserkrankung, bei der die Blutbildung im Knochenmark gestört ist.

Die Diagnose wurde den Eltern mitgeteilt. Doch sie verstanden den behandelnden Arzt nicht richtig und fragten auch nicht weiter nach.

Von den neuen Krebsmedikamenten, mit denen man erstmals den Verlauf der Krankheit verzögern, in seltenen Fällen sogar heilen konnte, hatten sie noch nie etwas gehört.

Abb. 2/6 Kinderklinik, 1969

Sechs Wochen musste Regina im Krankenhaus bleiben.

Sie erhielt eine aggressive Chemotherapie, die aus einer Kombination verschiedener Medikamente bestand.

Die Nebenwirkungen waren gravierend: Die Vierjährige musste sich ständig erbrechen, hatte schwere Durchfälle, mochte nichts essen und bekam einen lebensbedrohlichen Infekt.

Während dieser Zeit besuchten ihre Eltern sie nicht. Der Arzt hatte von Besuchen abgeraten, um das Kind nicht aufzuregen, und die Eltern befolgten seinen Rat.

Abb. 3/6 Kinderkrankenhaus, Krankenzimmer, undatiert

Für die Vierjährige war es die erste Trennung von den Eltern.

Sie hatte Heimweh und wurde immer stiller. Nachdem ein ebenfalls an Leukämie erkrankter Junge, mit dem sie sich angefreundet hatte, verstarb, wollte sie mit keinen anderen Kindern in der Klinik mehr spielen.

Als die Eltern ihr Kind nach der erfolgreichen Therapie im Krankenhaus abholten, erkannten sie es kaum wieder:

Leib und Gesicht waren aufgedunsen, die Haare ausgefallen. Das früher so fröhliche Mädchen war ernst, man durfte es nicht alleine lassen, und im Schlaf schrie es.

Abb. 4/6 Kinderklinik, Aufenthaltsraum, undatiert

Nach dem Krankenhausaufenthalt folgten ambulante Kontrollen.

Zwei Jahre lang fuhr die Mutter alle sechs Wochen mit Regina ins Krankenhaus zur Kontrolluntersuchung.

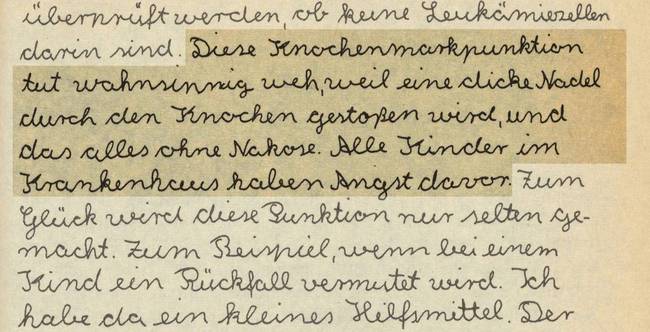

Dort entnahm man dem Mädchen Knochenmark, um zu überprüfen, ob die Krankheit zurückkam.

Damit sie die Schmerzen der Knochenmarkpunktion nicht spürte, erhielt Regina eine Gasnarkose. Jedes Mal wehrte sie sich mit aller Kraft gegen die Ge&sichtsmaske. Sie hatte kurz vor der Anästhesie immer das Gefühl, in einen tiefen dunklen See zu fallen.

Abb. 5/6 Eine 10-Jährige beschreibt Nachsorgeuntersuchung

Der Anästhesist kritisierte Reginas Mutter für das Verhalten des Kindes:

Angst und Unsicherheit der Mutter würden sich auf das Kind übertragen, das sich nur deshalb so wild gebärde.

Es sei die Aufgabe der Eltern, die Kinder richtig vorzubereiten, dann seien diese auch bereit, den Eingriff auf sich zu nehmen.

Weder dem Kind noch den Eltern wurde psychologische Unterstützung angeboten, obwohl in der Fachliteratur bereits auf deren Bedeutung für den Behandlungserfolg hingewiesen wurde.

Abb. 6/6 Eingang einer Kinderklinik

Bei Regina kam die Leukämie nicht zurück.

Regina gehörte zu den ein bis zwei Prozent an akuter Leukämie erkrankten Kindern, die Anfang der 1970er Jahre mit Hilfe der neuen Chemotherapeutika geheilt werden konnten.

Bei anderen Kindern bewirkten die neuen Medikamente, dass sich die Symptome der Krankheit zeitweilig zurückbildeten und der Tod hinausgezögert wurde.

In den folgenden Jahrzehnten stiegen die Heilungsraten. Doch geheilt hieß nicht immer gesund: Viele Überlebende litten als Erwachsene an behandlungsbedingten Spätfolgen wie Stoffwechselstörungen, Organschäden, Unfruchtbarkeit oder Angstzuständen.

Arzneimittelstudie in der DDR

Die Krankengeschichte von Karin S.

Karin S. hatte keine Geduld mehr.

Die Krankheit dauerte schon so lange: Im September 1986 hatten ihr Ärzte der Ost-Berliner Frauenklinik der Charité mitgeteilt, man habe einen bösartigen Tumor (Mammakarzinom) in ihrer rechten Brust gefunden.

Die Brust wurde amputiert. Nachdem die Wunde verheilt war, erhielt Karin S. Bestrahlungen.

Im Juli 1987 rieten ihr die Ärzte zu einer Chemotherapie, weil sich in der Leber Metastasen gebildet hatten.

Abb. 1/5 Universitäts-Frauenklinik Ost-Berlin, um 1980

Einmal in der Woche musste Karin S. „an den Tropf“.

Jedes Mal schaute sie zu, wie das Zytostatikum über den Infusionsschlauch in ihre Armvene floss. Das Mittel sollte die sich schnell teilenden Zellen abtöten.

Das „Gift“ machte sie schrecklich müde. Gleichzeitig schlief sie schlecht, konnte sich nicht konzentrieren und kaum lesen. Nach den Infusionen musste sie oft erbrechen.

Und es schien ihr, dass das Mittel auch ihren Mut, ihre Lebensenergie und ihr Glücksempfinden auslöschte.

Abb. 2/5 Chemotherapie (Zentralinstitut für Krebsforschung)

Die frühen Morgenstunden waren die schlimmsten.

Dann erwachte sie aus ihren Träumen, und Angst stieg in ihr auf. Niemand, da war sie sich sicher, könne das Entsetzen jemals verstehen, der es nicht selbst erlebt hatte.

Vor ihrer Familie verstellte sie sich und spielte Heiterkeit vor. Sie merkte jedoch, wie ihr Mann gelegentlich mit den Tränen kämpfte.

Mühe machten ihr Menschen, die ihrem Blick auswichen oder die prophezeiten, es werde alles gut, wenn sie es nur richtig wolle.

Abb. 3/5 Universitäts-Frauenklinik, Krankenhausflur, um 1980

Das Medikament, das Karin S. bekam, kam aus dem Westen.

Eine Ärztin hatte Karin S. gefragt, ob sie an einer klinischen Arzneimittelstudie teilnehmen wolle.

Die Studie sollte die therapeutische Wirksamkeit und Verträglichkeit eines noch nicht zugelassenen Zytostatikums aus der Bundesrepublik prüfen.

Karin S. wurde auch über Nebenwirkungen und mögliche Komplikationen aufgeklärt. Sie willigte sofort ein und hoffte, das neue Mittel bringe den Durchbruch in der Therapie. Das tat es nicht, doch es verlängerte ihr Leben um einige Monate.

Abb. 4/5 Universitäts-Frauenklinik, Sprechzimmer, um 1985

Westdeutsche Pharmafirmen gaben eine Reihe von Studien in der DDR in Auftrag.

Im Bereich der Onkologie waren es zwischen 1961 und 1990 nachweislich 44 Studien. Die Firmen schätzten das zentralisierte Gesundheitssystem der DDR, das Durchführung und Auswertung der Studien beschleunigte.

Die DDR-Regierung kam durch die Aufträge zu West-Devisen, da sie die Studienhonorare erhielt, nicht die beteiligten Patienten und Ärzte.

Die Ärztinnen und Ärzte konnten zu Tagungen im Westen reisen, erhielten kostenlose Prüfmedikamente westdeutscher Herkunft und bisweilen auch in der DDR nicht verfügbare Medizintechnik.

Abb. 5/5 Zentralinstitut für Krebsforschung (ZFI), Ost-Berlin

Behandlung von Lungenkrebs

Die Krankengeschichte von Axel T.

Angespannt saß Axel T. im Juni 1990 im Korridor der Universitätsklinik.

Der 64-Jährige wartete auf seinen Termin bei der Onkologin.

Ihn quälte Angst, und er spürte Druck im Magen. Er kam sich vor wie ein Schuldiger, der auf sein Urteil wartet.

Axel T. ermahnte sich, ruhig zu werden. Gleich würde er gut aufpassen müssen, um alles richtig zu verstehen. Vielleicht müsste er auch wichtige Entscheidungen treffen.

Abb. 1/6 Korridor mit Wartezimmer, undatiert

Dem Gespräch waren etliche diagnostische Untersuchungen vorausgegangen:

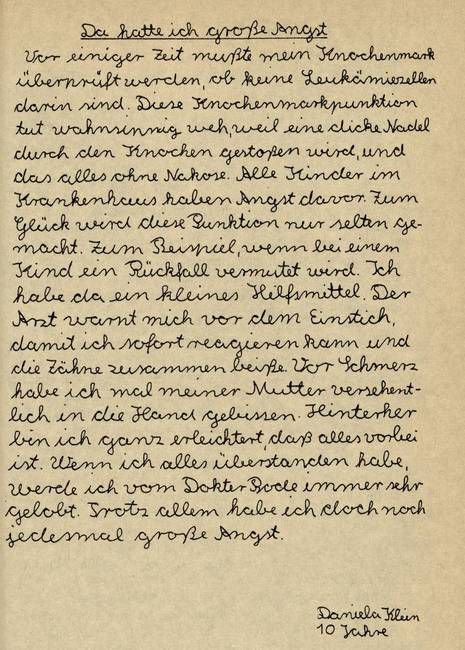

neben der konventionellen Röntgenuntersuchung eine Computertomographie – ein bildgebendes Verfahren, das die räumlichen Dimensionen des Tumors sichtbar machte;

eine mikroskopische Untersuchung der Zellen aus der Lungenschleimhaut sowie eine Lungenspiegelung (Bronchoskopie), dabei entnahm man Gewebeproben für weitergehende Analysen aus der Lunge;

schließlich auch noch eine Spiegelung des mittleren Brustfellraumes (Mediastinoskopie), um zu untersuchen, wie weit sich der Lungentumor ausgebreitet hatte.

Abb. 2/6 Computertomograph: SOMATOM Plus, um 1988

Die Onkologin informierte Axel T., dass er ein kleinzelliges Lungenkarzinom habe.

Sie erläuterte, dass Lungenkrebs mittlerweile eine der häufigsten Krebserkrankungen in den Industriestaaten sei.

Wachsender Zigarettenkonsum, Umweltgifte, der Umgang mit gewissen Chemikalien und Mineralstoffen, Ernährung und genetische Faktoren würden nach dem gegenwärtigen Wissensstand das Erkrankungsrisiko steigern.

Sachlich klärte sie ihn auf: Der schnell wachsende Krebs mit hoher Zellteilungsrate lasse wenig Hoffnung auf Heilung zu. Es gebe aber Therapien, mit denen sich Lebenszeit gewinnen lasse.

Abb. 3/6 Lungenkrebs, CT-Scan eines 67-Jährigen, undatiert

In Anbetracht der Diagnose empfahlen die Ärzte eine Kombinationstherapie.

In drei Zyklen erhielt Axel T. vier verschiedene antikanzeröse Medikamente.

Unmittelbar nach der ersten Infusion war er euphorisch gestimmt. Er verspürte so gut wie keine Nebenwirkungen. Die würden noch kommen, meinte sein Zimmernachbar, und er behielt Recht.

Durchfälle, Magenschmerzen, wie er sie noch nie erlebt hatte, eine entzündete Mundschleimhaut, bleierne Müdigkeit, Schwäche und Venenbrennen wurden für Axel T. alltäglich.

Abb. 4/6 Charité Apotheke, Medikamentenproduktion, 1995

Zwischen den Behandlungen und in den Behandlungspausen ging es ihm oft besser.

Wünsche, die sich realisieren ließen, wollte er nicht länger aufschieben.

Er reiste mit seiner Frau noch einmal nach Griechenland, freute sich, wenn die Kinder und Enkel zu Besuch kamen, und bemühte sich, kein Treffen mit seinen Jugendfreunden zu verpassen.

Bei gutem Wetter ging er in den Park, spürte Sonne und Windhauch auf der Haut, amüsierte sich über die Spatzen und aß regelmäßig sein Lieblingseis.

Abb. 5/6 Ansichtskarte, Akropolis, Tempel für Pallas Athene

Ein Psychologe in der Klinik hatte ihm geraten, im Hier und Jetzt zu leben.

Dahinter stand die Überlegung, dass Schwerkranke auf Hoffnung angewiesen seien. Wenn die große Hoffnung auf Heilung aber vergeblich sei, dann könne sich Hoffnung auf das Naheliegende und Kleine richten: etwa darauf, noch einmal an die See zu fahren.

Anfang der 1990er-Jahre spielte auch die Überlegung eine Rolle, dass hoffnungsvolle Gedanken das Immunsystem und damit den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen könnten.

Schwerkranke sahen sich nun zunehmend dazu aufgefordert, Hoffnung zu haben – eine Erwartung, die bisweilen auch eine Zumutung sein konnte.

Abb. 6/6 Älterer Mann im Grünen

Nachweise

Die Krankengeschichte der vierjährigen Regina

Bilder

Abb. 1/6 Mutter mit zwei Kindern, Zürich-Oerlikon, Ecke Schaffhauserstrasse und Wallisellenstrasse, 1963.

ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Fotograf: Comet Photo AG (Zürich) / Com_L12-0072-0008-0038 / CC BY-SA 4.0

Abb. 2/6 Kinderklinik: Kinderspital, Zürich, 1969.

Baugeschichtliches Archiv Zürich/Wolf-Bender’s Erben, Bildcode BAZ_118508

Abb. 3/6 Kinderkrankenhaus Wedding, Krankenzimmer: Krankenschwestern legen einen Beinverband an, Kinderpatient mit Kopfverband, undatiert.

Charité, Institut für Geschichte der Medizin und Ethik in der Medizin, Bild-Nr. 009158

Abb. 4/6 Kinderkrankenhaus Wedding, Aufenthaltsraum: Schwester mit mehreren Kindern spielend, undatiert

Charité, ZFA, Bild-Nr. 008948

Abb. 5/6 Eine Zehnjährige beschreibt eine Nachsorgeuntersuchung, aus: Petra Kelly (Hg.), Viel Liebe gegen Schmerzen. Krebs bei Kindern, Reinbek: Rowohlt-Taschenbuch-Verl. 1986.

Staatsbibliothek zu Berlin

Abb. 6/6 Eingang einer Kinderklinik, Zürich, erbaut 1939

Baugeschichtliches Archiv Zürich/Wolf-Bender’s Erben, Bildcode BAZ_118569

Die Krankengeschichte von Karin S.

Bilder

Abb. 1/5 Abb. 1/5 Eingang der Universitäts-Frauenklinik in Ost-Berlin, um 1980.

Charité, Institut für Geschichte der Medizin und Ethik in der Medizin, Berlin, Bild-Nr. 001428

Abb. 2/5 „Pharmaindustrie testete Medikamente an Patienten in der DDR“, hier: Medikamententests in der Ex-DDR, Chemotherapiepatient am Zentralinstitut für Krebsforschung bei Infusion, 11.1.1991 (Bildausschnitt).

Berlin, Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur/Klaus Mehner, Inv.-Nr.: 91_0111_GES_MedTest_21

Abb. 3/5 Universitäts-Frauenklinik, Korridor, um 1980.

Charité, Thiele, Bild-Nr. 001656

Abb. 4/5 Universitäts-Frauenklinik, Sprechzimmer, um 1985.

Charité, Thiele, Bild-Nr. 001916Z

Abb. 5/5 „Pharmaindustrie testete Medikamente an Patienten in der DDR“, Zentralinstitut für Krebsforschung/Akademie der Wissenschaften der DDR, 11.1.1991.

Berlin, Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur/Klaus Mehner, Inv.-Nr.: 91_0111_GES_MedTest_23

Die Krankengeschichte von Axel T.

Bilder

Abb. 1/6 „In an corridor there is a waiting room“ (Korridor mit Wartezimmer), 3.2.2016.

Marcel Derweduwen/Alamy Stock Photo, Bild ID FGJWHW

Abb. 2/6 Computertomograph: SOMATOM Plus, um 1988.

Siemens Healthineers Historical Institute, Bild-Nr. 3122 abx

Abb. 3/6 Lungenkrebs, CT-Scan eines 67-Jährigen, undatiert.

Rajaaisya / Science Photo Library / Alamy Stock Fotos, Bild ID 2GYNGY

Abb. 4/6 Apotheke der Charité, Herstellung von Medikamenten, aus: Antje Müller-Schubert, Susanne Rehm, Caroline Hake, Sara Harten, Charité: Fotografischer Rundgang durch ein Krankenhaus, be.bra Verlag: Berlin 1996.

Charité, Institut für Geschichte der Medizin und Ethik in der Medizin, Berlin

Abb. 5/6 Bildpostkarte, Athènes, Le Parthenon, Postkartenstempel 12.4.1951.

ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Fotograf: Unbekannt / Fel_052590-RE / Public Domain Mark

Abb. 6/6 Älterer Mann im Grünen („Alte Hasen: der Senior am Gestock“), 2.4.2013.

Jürgen Ritterbach/Alamy Stock Foto, Bild-ID D5GDKE

Interviews

Von Krebs geheilt sein

Mit Krebs leben

An Krebs sterben

Auch im 21. Jahrhundert hat sich die medizinische Versorgung von an Krebs erkrankten Menschen weiterentwickelt. Neben den klassischen Therapien – Operation, Bestrahlung, Chemotherapie – gibt es heute vielversprechende neue Behandlungsformen wie die Immuntherapie oder die molekular gezielten Therapien. Mit diesen Neuerungen haben sich das Verständnis von Krebs und der Umgang mit der Krankheit verändert. Die folgenden zwölf Interviews reflektieren diesen Wandel aus unterschiedlichen Sichtweisen.

Von Krebs geheilt sein

Während die Diagnose Krebs um 1900 meistens einem Todesurteil gleichkam, können heute mehr als die Hälfte aller an Krebs Erkrankten geheilt werden. Doch selbst wer geheilt wird, musste erfahren, dass der Tod unerwartet als reale Bedrohung ins Leben getreten war und plötzlich alles unter Vorbehalt stand. Auch nach einer erfolgreichen Behandlung dauert es Jahre, bis Erkrankte relativ sicher sein können, dass sie geheilt sind. Spät- und Langzeitfolgen der Therapien können gravierend sein. Eine Patientin, eine 15-jährige Angehörige und eine Kinderonkologin sprechen hier über ihre Erfahrungen mit Krebserkrankungen und über das Geheiltwerden von Krebs.

Christina Mermillod-Erbertz

(geb. 1973)

- Schriftstellerin und Sozialberaterin bei der Krebsberatung Berlin

- erkrankte mit 42 Jahren an Darmkrebs

Stella Mermillod

(geb. 2007)

- Schülerin

- war sieben Jahre alt, als ihre Mutter an Krebs erkrankte

Sabine Ehrig

(geb. 1964)

- Mutter von drei Söhnen

- erkrankte mit 42 Jahren an Knochenmarkkrebs

Prof. Dr. Angelika Eggert

(geb. 1967)

- Direktorin der Klinik für Pädiatrie mit den Schwerpunkten: Onkologie und Hämatologie (Charité)

- Hochschullehrerin mit Forschungsschwerpunkt Neuroblastome

Mit Krebs leben

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts träumten Ärzte davon, Krebs besiegen zu können. Um jeden Preis wollten sie Krebs heilen; Nebenwirkungen und Langzeitfolgen der Therapien erschienen oft nebensächlich. Mittlerweile haben sich die Zielsetzungen verändert: Sind die gesundheitlichen Kosten für eine eventuelle Heilung sehr hoch oder ist Heilung nicht mehr möglich, versuchen Onkolog:innen, Krebs in eine chronische Krankheit zu verwandeln. Mit maßgeschneiderten Therapien soll das Leben verlängert und die Lebensqualität der Patient:innen bestmöglich aufrechterhalten werden. Die folgenden Beiträge informieren über ein Leben mit Krebs und über Trends in der heutigen Krebstherapie.

Prof. Dr. Ulrich Keilholz

(geb. 1957)

- Onkologe, Hämatologe

- Direktor des Charité Comprehensive Cancer Center

PD Dr. Ute Goerling

(geb. 1965)

- Diplom-Psychologin

- leitet die Psychoonkologie am Charité Comprehensive Cancer Center

Alfred Engel

(geb. 1962)

- Rechtsanwalt

- lebt seit 2013 mit der Diagnose, an einem Multiplen Myelom erkrankt zu sein

Perrin Akcinar

(geb. 1976)

- Diplom-Pädagogin, Psychoonkologin, Hospizbegleiterin

- berät bei der Berliner Krebsgesellschaft e. V. Menschen, die an Krebs erkrankt sind, und ihre Angehörigen in türkischer Sprache

Stephanie Stegen

(geb. 1969)

- Kinderkrankenschwester

- kommt aus einer Hochrisikofamilie: ihre Großmutter, Mutter, Kusine und Großtante erkrankten an Brustkrebs; mit 41 Jahren erhielt Stephanie Stegen dieselbe Diagnose

An Krebs sterben

239 600 Menschen sind im Jahr 2020 in Deutschland an Krebs gestorben. Für die meisten von ihnen endete das Leben in einem Krankenhaus, etwa ein Viertel starb zuhause und 12 Prozent in einem Hospiz. Sie alle erlebten den Übergang vom Leben in den Tod auf eigene, einmalige Weise – das Wie hing von vielen Dingen ab: vom Ort, an dem sie starben, von den Menschen, die sie medizinisch versorgten und ihnen emotional zur Seite standen, von ihrer Haltung zu Leben und Tod, ihrem Glauben, ihrer Weltanschauung, der Art ihrer Erkrankung. Menschen, die Krebspatient:innen in der letzten Phase ihres Lebens begleitet haben oder dies tagtäglich tun, erzählen im Folgenden von ihren persönlichen Erfahrungen mit dem Sterben.

Jutta Mätzig

(geb. 1968)

- Krankenschwester

- arbeitet im 1998 gegründeten Ricam-Hospiz, dem ersten vollstationären Hospiz in Berlin

Prof. Dr. Angelika Eggert

(geb. 1967)

- als Onkologin behandelt sie auch schwerstkranke Kinder und Jugendliche

Bernd Haselsteiner

(geb. 1951)

- Ingenieur im Ruhestand

- mit 48 Jahren verstarb seine Frau an Krebs

Perrin Akcinar

(geb. 1976)

- begleitet als Psychoonkologin bei der Berliner Krebsgesellschaft e. V. auch schwerstkranke Krebspatient:innen mit deutsch-türkischer Geschichte und ihre Angehörigen

Impressum

Die virtuelle Ausstellung „Da ist etwas. Krebs und Emotionen“ basiert auf der gleichnamigen Ausstellung, die von Juli 2023 bis Januar 2024 am Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité gezeigt wird. Diese wurde in enger Zusammenarbeit von Bettina Hitzer, Anne Schmidt und Thomas Schnalke konzipiert.

Projektleitung und Kuratierung

Anne Schmidt

Designkonzept

e o t . essays on typography Lilla Hinrichs + Anna Sartorius

Programmierung

Supercomputer

Interviewproduktion

astfilm production Detlef Fluch Anne Schmidt

Porträtzeichnungen

Klemens Kühn

Lektorat

Elke Jezler

Übersetzung

Katie Meyer

Bildnachweise für die Kapitelfotografien

Bild 1: Unbekannter Fotograf, Schausammlung des Deutschen Hygienemuseums, Abteilung „Kampf dem Krebs“, 1930

Deutsches Hygienemuseum Dresden

Bild 2: Orlando, Inkblot Test, 1950

Hulton Archive / Getty Images

Bild 3: Heritage Images, A man consults a Rowntree Doctor in his surgery, 1955

Hulton Archive / Getty Images

Bild 4: Unbekannter Fotograf, Chirurgische Polyklinik, Eingang Langenbeckhaus, undatiert

Institut für Geschichte der Medizin und Ethik in der Medizin der Charité, Berlin

Bild 5: Unbekannter Fotograf, Aseptischer Operationssaal, 1910

Institut für Geschichte der Medizin und Ethik in der Medizin der Charité, Berlin

Bild 6: Unbekannter Fotograf, Bestrahlung eines Portio-Carcinoms mit Symmetrie-Instrumentarium, 1918

Siemens Healthineers Historical Institute, Erlangen

Bild 7: Klaus Mehner, Medikamententests der Pharmaindustrie an DDR-Patienten, 1990

Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Bild 8: Produktionsfoto der Interviews, 2023

Foto: Daniel Ast

Dank an:

Perrin Akcinar, Dr. Asita Behzadi, Prof. Dr. Angelika Eggert, Sabine Ehrig, Alfred Engel, Dr. Ute Goerling, Bernd Haselsteiner, Prof. Dr. Ulrich Keilholz, Barbara Kempf, Jutta Mätzig, Christina Mermillod, Stella Mermillod, Matthias Minhöfer, Stephanie Stegen, Christina Zück

Besonderer Dank geht an die Mitarbeiter:innen der Bibliothek & Sammlung Medical Humanities am Institut für Geschichte der Medizin und Ethik in der Medizin der Charité für die Unterstützung bei der Bildrecherche und für die umfassende Bereitstellung von Bildmaterial.

Copyright

Trotz intensiver Recherchen war es nicht in allen Fällen möglich, die Rechteinhaber der Abbildungen ausfindig zu machen. Berechtigte Ansprüche werden selbstverständlich im Rahmen der üblichen Vereinbarungen abgegolten.

Die Ausstellung wurde gefördert durch:

Die virtuelle Ausstellung wurde gefördert durch:

Anbieter

Charité – Universitätsmedizin Berlin

Ausführende Institution: Berliner Medizinhistorisches Museum der Charité

Zentrale Postanschrift: Charitéplatz 1, 10117 Berlin ->Campi der Charité

Die Charité – Universitätsmedizin Berlin ist eine Körperschaft des Öffentlichen Rechts. Sie wird durch den Vorstandsvorsitzenden gesetzlich vertreten.

Kontakt

Berliner Medizinhistorisches Museum der Charité

Charitéplatz 1, D 10117 Berlin Tel.: +49 30 450-536156 Fax: +49 30 450-536905 BMM bei Facebook

Verantwortlicher im Sinne des Medienrechts

Prof. Dr. Heyo Kroemer, der Vorstandsvorsitzende der Charité – Universitätsmedizin Berlin

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV

Prof. Dr. Thomas Schnalke, Direktor des Berliner Medizinhistorischen Museums der Charité Tel.: +49 30 450-536122 Fax: +49 30 450-536905 E-Mail: thomas.schnalke@charite.de

Zuständige Aufsichtsbehörde

Der Regierende Bürgermeister von Berlin - inkl. Wissenschaft und Forschung Kontakt: Link

Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung Kontakt: Link

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 228847810

Hinweis nach § 36 Abs. 1 VSBG

Hinweis nach § 36 Abs. 1 VSBG: Die Charité – Universitätsmedizin Berlin ist nicht verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) teilzunehmen. Sie erklärt sich nicht zur generellen Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren vor Verbraucherschlichtungsstellen im Sinne von § 36 Abs. 1 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) bereit.

Webmaster

Teresa Steffens Tel.: +49 30 450 536 143 E-Mail: teresa.steffens@charite.de

Haftung für Inhalte

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs. 1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei bekannt werden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

Disclaimer

Haftung für Links

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

Urheberrecht

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Beiträge Dritter sind als solche gekennzeichnet. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Die Betreiber der Seiten sind bemüht, stets die Urheberrechte anderer zu beachten bzw. auf selbst erstellte sowie lizenzfreie Werke zurückzugreifen.

Datenschutz

Diese Webseite verwendetet keine Cookies und Dienste anderer Webseiten.

Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie hier: Datenschutz der Charité – Universitätsmedizin Berlin Charitéplatz 1, 10117 Berlin Tel: +49 30 450 580 016 E-Mail: datenschutz@charite.de Datenschutzerklärung